9月17日,在西安举行的2025世界互联网大会文化遗产数字化论坛上,《世界互联网大会文化遗产数字化案例集(2025)》正式发布。

活动自启动以来,收到来自全球20多个国家和地区的近200项申报案例,涵盖文化遗产保护(24项)、展示利用(11项)、考古研究(5项)等多个领域,经过多轮严格遴选,最终精选出40项具有代表性、创新性和推广价值的优秀案例。

其中由广东省文物考古研究院主持的“数字鲸落——‘南海Ⅰ号’考古发掘”项目成功入选,成为考古方向的5个案例之一。

此外,由广东省住房和城乡建设厅、广州欧科信息技术股份有限公司主持申报的“数筑记忆——广东城乡历史文化数智化保护传承”项目也入选了文化遗产保护方向案例。

据广东省文物考古研究院院长曹劲介绍,“南海Ⅰ号”现场考古发掘如今已完成,多年积累的巨量考古资料正进入系统整理的关键阶段。

她表示,“如何延续‘整体打捞’与‘博物馆内船体与文物全面保护发掘’的历史荣光,在发掘过程采集的海量数字考古信息与数据基础上,进一步深化内涵研究,已成为考古队当前亟待攻坚的核心任务。这些任务包括了通过精细化发掘、系统性统计、深度分析与核心价值提炼,完成对历年考古成果的系统梳理,精准阐释其文化内涵,展示利用其创新实践,进而为考古学学科建设注入更强动能,等等。”

1987年发现于广东省江门市川山群岛海域的“南海Ⅰ号”南宋沉船,恰似一座深海中的“文化鲸落”,以沉船本体及18万件(套)船载文物为核心,持续释放历史、文化、科学与艺术的“养分”,滋养着历史学、考古学、材料化学、艺术史研究、海洋科学、海洋工程等多学科多方向的交叉生长。

三十余年来,在国家文物局的大力支持下,广东省文物考古部门及考古工作者对“南海Ⅰ号”投入了巨大的努力,其工作历程完整覆盖偶然发现、水下调查、整体打捞、“考古发掘—现场保护—展示利用”三位一体的全面保护发掘等阶段,成为我国水下遗产保护实现历史性跨越的鲜活注脚。

其中,整体打捞与异地搬迁的创举,将“让沉船入住现代‘水晶宫’”的奇思异想变为现实,既标志着我国水下文化遗产保护理念的颠覆性跨越,更实现了保护技术的突破性创新。

在“南海Ⅰ号”的发掘过程中,数字技术始终发挥着关键赋能作用,主要体现在三大核心方向:

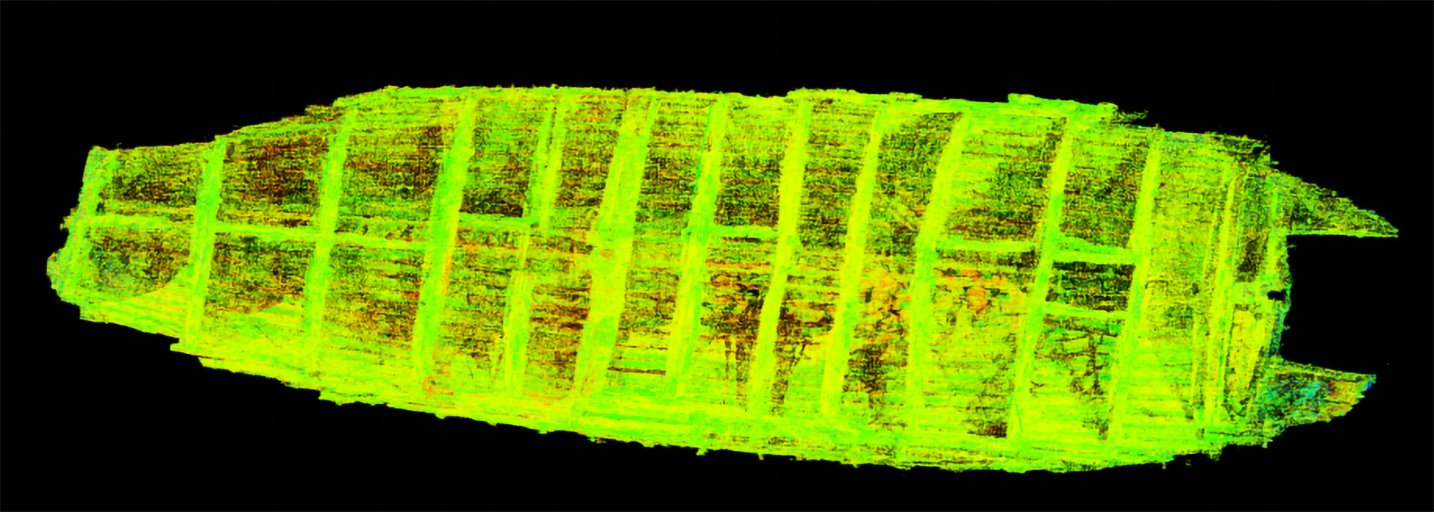

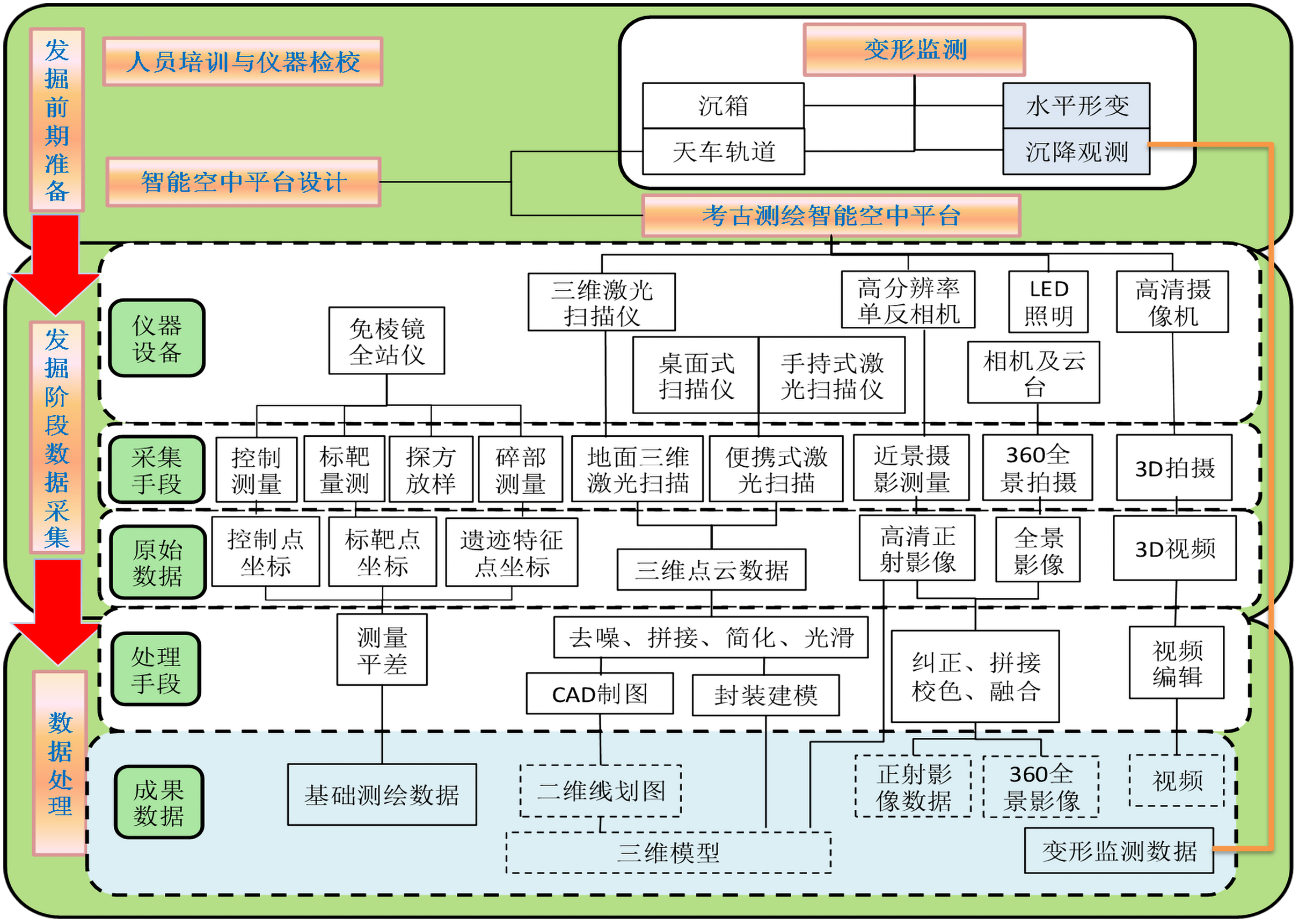

其一,搭建非接触式空中智能测绘平台。团队研制出国内外首个集成双向天车、激光扫描、摄影测量等多传感器于一体的空中智能测绘平台,依托高精度工业级控制网的统一坐标基准,实现毫米级、非接触、多视角、智能化的空间数据快速获取与构建,大幅提升了考古发掘的精细化作业效率。

其二,创新“整体打捞+室内发掘+实时数字化”模式。通过将“南海Ⅰ号”沉船整体迁移,有效规避了原址保护面临的风险;在室内可控环境中开展精细发掘,同时全程进行实时数字化记录,既能及时捕捉文物堆积层位的细微变化,又能快速生成时序空间数据,完整留存考古掘全过程信息,为后期开展回溯研究、虚拟复原与成果利用提供了精准的数据支撑。

其三,构建“数据关联-动态保护-场景重现”三维体系。以“时空坐标+文物属性”为核心纽带,打破数据孤岛,实现多源异构数据的智能联动;借助变形监测系统,构建起“智能感知-动态识别-精准响应”的保护闭环,推动水下文化遗产保护从“被动监测”向“主动保护”升级,为沉船结构安全筑起坚实的数字化防线。同时,基于数据库资源,通过VR技术还原“沉船原貌-发掘过程-文物堆积”的动态场景,让用户可沉浸式追溯单件文物的原始位置与层位关系,为考古叙事提供了“可交互”的数字载体。

“南海Ⅰ号”是迄今世界海上出水历史文物中,历史最早、体积最大、文物最多、保存最好、价值最高的文化遗存。针对这艘满载繁杂文物的沉船,考古发掘中同步推进的数字化保护,让这一“文化鲸落”在数字时代延续生命力,成为文化遗产科学保护的典范。

此次“南海Ⅰ号”相关案例的入选,不仅是对其数字考古实践的高度认可,更凸显了其为水下考古领域提供的可复制经验。

一方面,构建起全面保护发掘的全流程数据闭环,形成“考古发掘、现场保护、展示利用”的完整数据链条,确保遗存信息全程可追溯。

另一方面,创新多学科协同模式,打破考古与技术领域的壁垒,组建考古学家与工程师共研团队,让技术研发精准对接考古实际需求,有效避免“技术过剩”或“需求错配”问题。

此外,在长期协同实践中,还培育出一批兼具考古专业素养与数字技术能力的复合型人才——“数字考古技工”,为行业发展储备了核心力量。

业界认为,“南海Ⅰ号”持续三十多年的考古发掘工作推动了我国水下考古学科的成熟与规范化,它不仅是中国水下考古的“起点工程”,也树立起中国水下考古的行业标杆。

该案例此次入选世界互联网大会文化遗产数字化案例集,意味着“南海Ⅰ号”考古发掘项目为世界水下文化遗产的沉船总体保护提供了中国方案,更成为全球文化遗产保护的优秀典范。

院方表示,团队未来将在“南海Ⅰ号”数字考古探索成果的基础上,进一步结合广东省文物考古研究院“文物考古人工智能应用实验室”的技术优势,通过AI技术辅助水下文物考古数据的室内整理与挖掘工作,全力打造“AI+水下考古”的创新模式,为全球水下文化遗产数字化保护与研究贡献更多中国智慧。